The CUET Sanskrit exam in 2025 will be conducted from 13th May to 3rd June and its question paper, answer key, and solution PDF will be available for download following the examination. Sanskrit in CUET examines a student's grammatical knowledge, comprehension skills, and understanding of classical literature and texts.

According to the revised exam pattern, students will be required to attempt all 50 questions in 60 minutes, totaling 250 marks. Each correct answer fetches +5 marks, and every incorrect one incurs a –1 penalty.

CUET Sanskrit Question Paper 2025 with Answer Key

| CUET 2025 Sanskrit Question Paper with Solutions PDF | Download PDF | Check Solutions |

CUET Sanskrit Question Paper 2025 with Solutions

'इदम्' शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे तृतीया-विभक्तौ बहुवचने कि रूपं भवति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न सर्वनाम शब्द 'इदम्' (यह) के स्त्रीलिंग रूप की तृतीया विभक्ति (करण कारक) के बहुवचन रूप के बारे में है। संस्कृत व्याकरण में शब्दों के रूप लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'इदम्' शब्द के स्त्रीलिंग में रूप इस प्रकार चलते हैं:

प्रथमा विभक्ति: इयम्, इमे, इमाः

द्वितीया विभक्ति: इमाम्, इमे, इमाः

तृतीया विभक्ति: अनया, आभ्याम्, आभिः

चतुर्थी विभक्ति: अस्यै, आभ्याम्, आभ्यः

पञ्चमी विभक्ति: अस्याः, आभ्याम्, आभ्यः

षष्ठी विभक्ति: अस्याः, अनयोः, आसाम्

सप्तमी विभक्ति: अस्याम्, अनयोः, आसु

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तृतीया विभक्ति, बहुवचन में 'इदम्' का स्त्रीलिंग रूप 'आभिः' होता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही उत्तर 'आभिः' है।

Quick Tip: सर्वनाम शब्दों जैसे 'इदम्', 'एतत्', 'तत्', 'किम्' के तीनों लिंगों में रूप याद करना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर तृतीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के रूपों पर ध्यान दें।

'कर्तृ' शब्दस्य एकवचनस्य रूपाणि इमानि विभक्त्यनुसारं क्रमेण व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द 'कर्तृ' (करने वाला) के एकवचन के रूपों को विभक्ति के अनुसार सही क्रम में लगाना है। संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक सात विभक्तियाँ होती हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'कर्तृ' शब्द के एकवचन के रूप विभक्तियों के अनुसार इस प्रकार हैं:

प्रथमा विभक्ति: कर्ता \(\rightarrow\) (E)

द्वितीया विभक्ति: कर्तारम् \(\rightarrow\) (D)

तृतीया विभक्ति: कर्त्रा \(\rightarrow\) (A)

चतुर्थी विभक्ति: कर्त्रे \(\rightarrow\) (B)

पञ्चमी विभक्ति: कर्तुः \(\rightarrow\) (C)

षष्ठी विभक्ति: कर्तुः \(\rightarrow\) (C)

सप्तमी विभक्ति: कर्तरि

दिए गए विकल्पों का सही क्रम है: कर्ता (E), कर्तारम् (D), कर्त्रा (A), कर्त्रे (B), कर्तुः (C)।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही क्रम (E), (D), (A), (B), (C) है, जो विकल्प (4) में दिया गया है।

Quick Tip: ऋकारान्त शब्द (जैसे पितृ, मातृ, कर्तृ, दातृ) के रूप सामान्य अकारान्त या इकारान्त शब्दों से भिन्न होते हैं। इनके प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के एकवचन रूपों पर विशेष ध्यान दें।

'सीतायाः ___________ नाम रामः अस्ति ।'- इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

वाक्य 'सीतायाः ... नाम रामः अस्ति' का अर्थ है 'सीता के ... का नाम राम है'। यहाँ सम्बन्ध दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति (सम्बन्ध कारक) का प्रयोग होगा। 'सीतायाः' शब्द 'सीता' की षष्ठी विभक्ति एकवचन है। रिक्त स्थान में 'पति' शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप आएगा।

Step 2: Detailed Explanation:

'पति' शब्द (इकारान्त पुल्लिंग) के एकवचन के रूप इस प्रकार हैं:

प्रथमा: पतिः

द्वितीया: पतिम्

तृतीया: पत्या

चतुर्थी: पतये

पञ्चमी: पत्युः

षष्ठी: पत्युः

सप्तमी: पत्यौ

वाक्य में सम्बन्ध (सीता के पति का) बताने के लिए 'पति' शब्द की षष्ठी विभक्ति 'पत्युः' का प्रयोग किया जाएगा।

Step 3: Final Answer:

पूरा वाक्य होगा: 'सीतायाः पत्युः नाम रामः अस्ति।' अतः, सही उत्तर 'पत्युः' है।

Quick Tip: वाक्यों में रिक्त स्थान भरते समय, वाक्य का अर्थ और शब्दों के बीच के संबंध को समझें। 'का', 'के', 'की' जैसे संबंध दर्शाने के लिए हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।

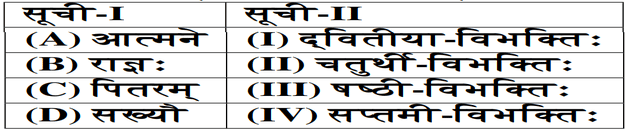

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में सूची-I में दिए गए शब्द रूपों को सूची-II में दी गई उनकी सही विभक्तियों से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द के रूप और विभक्ति का विश्लेषण करें:

(A) आत्मने: यह 'आत्मन्' (नकारान्त पुल्लिंग) शब्द का चतुर्थी विभक्ति, एकवचन का रूप है। अतः, (A) का मिलान (II) से होगा।

(B) राज्ञः: यह 'राजन्' (नकारान्त पुल्लिंग) शब्द का पञ्चमी और षष्ठी विभक्ति, एकवचन का रूप है। दिए गए विकल्पों में षष्ठी विभक्ति है। अतः, (B) का मिलान (III) से होगा।

(C) पितरम्: यह 'पितृ' (ऋकारान्त पुल्लिंग) शब्द का द्वितीया विभक्ति, एकवचन का रूप है। अतः, (C) का मिलान (I) से होगा।

(D) सख्यौ: यह 'सखि' (इकारान्त पुल्लिंग) शब्द का सप्तमी विभक्ति, द्विवचन का रूप है। (यह प्रथमा और द्वितीया द्विवचन भी होता है, पर दिए गए विकल्पों में सप्तमी है)। अतः, (D) का मिलान (IV) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-II, B-III, C-I, D-IV।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (2) है: (A) - (II), (B) - (III), (C) - (I), (D) - (IV).

Quick Tip: मिलान वाले प्रश्नों में, यदि आप एक या दो रूपों के बारे में निश्चित हैं, तो आप विकल्पों को हटाकर सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'पितरम्' का द्वितीया विभक्ति होना बहुत स्पष्ट है (C-I), जिससे विकल्प 1 और 3 गलत हो जाते हैं।

'सेव्-धातोः' लट्-लकारे प्रथमपुरुषैकवचने किं रूपं भवति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'सेव्' (सेवा करना) धातु के 'लट् लकार' (वर्तमान काल) के 'प्रथम पुरुष' (अन्य पुरुष / Third Person) के 'एकवचन' रूप के बारे में है। 'सेव्' धातु एक आत्मनेपदी धातु है।

Step 2: Detailed Explanation:

आत्मनेपदी धातुओं के लट् लकार में प्रत्यय इस प्रकार जुड़ते हैं:

प्रथम पुरुष (Third Person): -ते, -एते, -अन्ते

मध्यम पुरुष (Second Person): -से, -एथे, -ध्वे

उत्तम पुरुष (First Person): -ए, -वहे, -महे

प्रश्न में प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप पूछा गया है, जिसके लिए '-ते' प्रत्यय का प्रयोग होता है।

अतः, 'सेव्' धातु में '-ते' प्रत्यय जोड़ने पर 'सेवते' रूप बनता है।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण:

असेवत: यह लङ् लकार (भूतकाल), प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है।

सेवेते: यह लट् लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन का रूप है।

सेवताम्: यह लोट् लकार (आज्ञार्थक), प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'सेव्' धातु का लट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन में रूप 'सेवते' होता है।

Quick Tip: संस्कृत में धातुओं को परस्मैपदी और आत्मनेपदी में बांटा गया है। दोनों के प्रत्यय अलग-अलग होते हैं। 'सेव्', 'लभ्', 'मुद्', 'वृत्' जैसी धातुएँ आत्मनेपदी हैं, इनके अंत में सामान्यतः 'ते', 'एते', 'अन्ते' आदि लगते हैं।

'श्रु'-धातोः लृट् लकारस्य पुरुषवचनानुसारं रूपाणि इमानि क्रमेण व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'श्रु' (सुनना) धातु के 'लृट् लकार' (सामान्य भविष्यत् काल) के रूपों को पुरुष और वचन के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए है। संस्कृत में क्रिया के रूप तीन पुरुषों (प्रथम, मध्यम, उत्तम) और तीन वचनों (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) में होते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

'श्रु' धातु के लृट् लकार (परस्मैपदी) के रूप इस प्रकार हैं:

दिए गए विकल्पों को इस तालिका के अनुसार क्रम में रखते हैं:

श्रोष्यति (B) - प्रथम पुरुष, एकवचन

श्रोष्यतः (D) - प्रथम पुरुष, द्विवचन

श्रोष्यन्ति (E) - प्रथम पुरुष, बहुवचन

श्रोष्यसि (A) - मध्यम पुरुष, एकवचन

श्रोष्यथः (C) - मध्यम पुरुष, द्विवचन

इस प्रकार, सही क्रम है: (B), (D), (E), (A), (C)।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही क्रम वाला विकल्प (2) है।

Quick Tip: क्रिया रूपों को व्यवस्थित करते समय, हमेशा प्रथम पुरुष (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) से शुरू करें, फिर मध्यम पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष पर जाएँ। यह मानक क्रम है।

'वयं विपत्तौ अपि ___________।' इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न कर्ता और क्रिया के बीच पुरुष और वचन के सही मेल पर आधारित है। वाक्य का कर्ता 'वयम्' (हम सब) है, जो 'अस्मद्' सर्वनाम का उत्तम पुरुष, बहुवचन रूप है। इसलिए, क्रिया भी उत्तम पुरुष, बहुवचन में होनी चाहिए।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए दिए गए क्रिया रूपों का विश्लेषण करें:

हसिष्यन्ति: 'हस्' धातु, लृट् लकार (भविष्यत् काल), प्रथम पुरुष, बहुवचन। (कर्ता: ते/ताः/तानि)

हसिष्यामः: 'हस्' धातु, लृट् लकार (भविष्यत् काल), उत्तम पुरुष, बहुवचन। (कर्ता: वयम्)

अहसन्: 'हस्' धातु, लङ् लकार (भूतकाल), प्रथम पुरुष, बहुवचन। (कर्ता: ते/ताः/तानि)

हसन्ति: 'हस्' धातु, लट् लकार (वर्तमान काल), प्रथम पुरुष, बहुवचन। (कर्ता: ते/ताः/तानि)

चूंकि वाक्य का कर्ता 'वयम्' है, क्रिया उत्तम पुरुष, बहुवचन में होनी चाहिए। 'हसिष्यामः' एकमात्र विकल्प है जो इस शर्त को पूरा करता है। वाक्य का अर्थ होगा: "हम सब विपत्ति में भी हँसेंगे।"

Step 3: Final Answer:

अतः, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही क्रिया रूप 'हसिष्यामः' है।

Quick Tip: संस्कृत में वाक्य रचना का मूल नियम है 'कर्ता यत् पुरुषवचनयोः, क्रिया अपि तत् पुरुषवचनयोः' अर्थात् कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में सूची-I में दिए गए क्रिया रूपों को सूची-II में दिए गए उनके सही लकारों से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक क्रिया रूप और उसके लकार का विश्लेषण करें:

(A) शङ्के: यह 'शङ्क्' (शंका करना) धातु का आत्मनेपदी, लट्-लकार (वर्तमान काल), उत्तम पुरुष, एकवचन का रूप है। अतः, (A) का मिलान (III) से होगा।

(B) लप्स्यते: यह 'लभ्' (पाना) धातु का आत्मनेपदी, लृट्-लकार (भविष्यत् काल), प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है। ('स्य' भविष्यत् काल का सूचक है)। अतः, (B) का मिलान (I) से होगा।

(C) पचतु: यह 'पच्' (पकाना) धातु का परस्मैपदी, लोट्-लकार (आज्ञार्थक), प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है। अतः, (C) का मिलान (IV) से होगा।

(D) अनयत्: यह 'नी' (ले जाना) धातु का परस्मैपदी, लङ्-लकार (भूतकाल), प्रथम पुरुष, एकवचन का रूप है। (प्रारंभ में 'अ' भूतकाल का सूचक है)। अतः, (D) का मिलान (II) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-III, B-I, C-IV, D-II।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (3) है: (A) - (III), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (II).

Quick Tip: लकारों को पहचानने के लिए कुछ संकेत याद रखें: लङ्-लकार (भूतकाल) में धातु से पहले 'अ' लगता है। लृट्-लकार (भविष्यत् काल) में 'स्य' या 'ष्य' का प्रयोग होता है। लोट्-लकार (आज्ञा) में प्रायः 'तु', 'ताम्', 'अन्तु' जैसे प्रत्यय होते हैं।

'विद्या+एषणा' - इत्यत्र सन्धिं कुरुत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि के नियम पर आधारित है। वृद्धि संधि का सूत्र 'वृद्धिरेचि' है।

Step 2: Key Formula or Approach:

वृद्धि संधि का नियम है: यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' आए तो दोनों के स्थान पर 'ऐ' हो जाता है; और यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'ओ' या 'औ' आए तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है। \[ आ + ए \rightarrow ऐ \]

Step 3: Detailed Explanation:

दिए गए शब्द हैं 'विद्या' और 'एषणा'।

प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण 'आ' है। (विद्य् + आ)

द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण 'ए' है।

वृद्धि संधि के नियम के अनुसार, 'आ' और 'ए' मिलकर 'ऐ' हो जाएँगे। \[ विद्या + एषणा \rightarrow विद्य् + (आ + ए) + षणा \rightarrow विद्य् + ऐ + षणा \rightarrow विद्यैषणा \]

Step 4: Final Answer:

अतः, 'विद्या' और 'एषणा' की संधि करने पर 'विद्यैषणा' शब्द बनता है।

Quick Tip: संधि करते समय दोनों शब्दों के मिलने वाले स्वरों पर ध्यान दें। आ + ए = ऐ, आ + ओ = औ यह वृद्धि संधि का सरल नियम है। उदाहरण: सदा + एव = सदैव, महा + ओषधिः = महौषधिः।

'दुष्कृतम्' इत्यस्य सन्धि-विच्छेदं कुरुत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न विसर्ग संधि के नियम पर आधारित है। यहाँ विसर्ग (ः) का 'ष्' में परिवर्तन हुआ है।

Step 2: Key Formula or Approach:

विसर्ग संधि का एक नियम है: यदि विसर्ग (ः) से पहले 'इ' या 'उ' हो और विसर्ग के बाद 'क', 'ख', 'प', 'फ' में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग का 'ष्' (षट्कोण वाला श) हो जाता है। \[ उः + क \rightarrow उष् + क \]

Step 3: Detailed Explanation:

दिए गए शब्द 'दुष्कृतम्' का विच्छेद करना है।

यहाँ 'ष्' वर्ण है, जिसके बाद 'क' है।

नियम के अनुसार, यह 'ष्' विसर्ग (ः) से बना हो सकता है।

यदि हम 'ष्' को विसर्ग में बदलते हैं, तो शब्द 'दुः' और 'कृतम्' बनते हैं।

'दुः' में विसर्ग से पहले 'उ' स्वर है और बाद में 'कृतम्' का 'क' वर्ण है। यह नियम से मेल खाता है।

\[ दुः + कृतम् \rightarrow दुष्कृतम् \]

अतः, सही संधि-विच्छेद 'दुः+कृतम्' है।

Step 4: Final Answer:

'दुष्कृतम्' का सही संधि-विच्छेद 'दुः+कृतम्' है।

Quick Tip: शब्दों में 'श्', 'ष्', 'स्' या 'र्' दिखाई दे तो अक्सर वहाँ विसर्ग संधि की संभावना होती है। संधि-विच्छेद करते समय इन वर्णों को विसर्ग (ः) में बदलकर देखें कि क्या सार्थक शब्द बन रहे हैं।

'उत्+देशः' इत्यत्र सन्धिं कुरुत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न व्यंजन संधि के अंतर्गत 'जश्त्व संधि' के नियम पर आधारित है। जश्त्व संधि का सूत्र 'झलां जशोऽन्ते' है।

Step 2: Key Formula or Approach:

जश्त्व संधि के नियम के अनुसार, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्) के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण (ग्, ज्, ड्, द्, ब्) में बदल जाता है। \[ त् + (वर्ग का तीसरा/चौथा वर्ण) \rightarrow द् \]

Step 3: Detailed Explanation:

दिए गए शब्द हैं 'उत्' और 'देशः'।

प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण 'त्' है (त वर्ग का प्रथम वर्ण)।

द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण 'द' है (त वर्ग का तीसरा वर्ण)।

नियम के अनुसार, 'त्' के बाद 'द' आने पर, 'त्' अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण 'द्' में बदल जाएगा। \[ उत् + देशः \rightarrow उद् + देशः \rightarrow उद्देशः \]

Step 4: Final Answer:

अतः, 'उत्' और 'देशः' की संधि करने पर 'उद्देशः' शब्द बनता है।

Quick Tip: व्यंजन संधि में, जब भी किसी वर्ग का पहला अक्षर (क्, च्, ट्, त्, प्) बाद वाले स्वर या घोष व्यंजन से मिलता है, तो वह अक्सर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर (ग्, ज्, ड्, द्, ब्) में बदल जाता है। जैसे: वाक् + ईशः = वागीशः, जगत् + अम्बा = जगदम्बा।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में सूची-I में दिए गए संधि युक्त शब्दों को सूची-II में दी गई उनकी सही संधि के प्रकार से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द और उसकी संधि का विश्लेषण करें:

(A) षडाननः: इसका विच्छेद 'षट् + आननः' है। यहाँ 'ट्' का 'ड्' में परिवर्तन हुआ है, जो जश्त्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। अतः, (A) का मिलान (II) से होगा।

(B) यद्यत्र: इसका विच्छेद 'यदि + अत्र' है। यहाँ 'इ' का 'य्' में परिवर्तन हुआ है, जो यण् स्वर संधि का उदाहरण है। अतः, (B) का मिलान (I) से होगा।

(C) साधुस्तरति: इसका विच्छेद 'साधुः + तरति' है। यहाँ विसर्ग (ः) का 'स्' में परिवर्तन हुआ है, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः, (C) का मिलान (III) से होगा।

(D) महौषधम्: इसका विच्छेद 'महा + औषधम्' है। यहाँ 'आ' और 'औ' मिलकर 'औ' हो गए हैं, जो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अतः, (D) का मिलान (IV) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-II, B-I, C-III, D-IV।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (2) है: (A) - (II), (B) - (I), (C) - (III), (D) - (IV).

Quick Tip: संधि के प्रकार को पहचानने के लिए संधि-विच्छेद करके देखें। यदि स्वरों में परिवर्तन हो रहा है, तो स्वर संधि है। यदि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, तो व्यंजन संधि है। और यदि विसर्ग (ः) में परिवर्तन हो रहा है, तो विसर्ग संधि है।

'अनुरूपम्' इत्यत्र 'अनु' इत्यस्य अर्थः अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'अनु' उपसर्ग के अर्थ के बारे में है, विशेषकर 'अनुरूपम्' शब्द के संदर्भ में। 'अनुरूपम्' एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।

Step 2: Detailed Explanation:

'अनुरूपम्' शब्द का विग्रह 'रूपस्य योग्यम्' होता है। इस समास में, 'अनु' उपसर्ग का प्रयोग 'योग्यता' के अर्थ में किया गया है।

'अनु' उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे 'पीछे' (अनुगच्छति - पीछे जाता है), 'समान' (अनुकरणम् - समान करना), और 'योग्यता' (अनुरूपम् - रूप के योग्य)।

दिए गए शब्द 'अनुरूपम्' में इसका अर्थ 'योग्यम्' है।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण:

अर्थः - इसका अर्थ 'मतलब' या 'धन' होता है।

पूर्वम् - इसका अर्थ 'पहले' होता है।

सह - इसका अर्थ 'साथ' होता है, जिसके लिए 'स' उपसर्ग का प्रयोग होता है (जैसे सपरिवारम्)।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'अनुरूपम्' शब्द में 'अनु' का अर्थ 'योग्यम्' है।

Quick Tip: अव्ययीभाव समास में प्रयुक्त उपसर्गों के अर्थ याद रखना महत्वपूर्ण है। 'यथा' (अनुसार), 'उप' (समीप), 'अनु' (पीछे, योग्य), 'प्रति' (हर एक), 'निर्' (अभाव) कुछ सामान्य उदाहरण हैं।

'राष्ट्रपतिः' इत्यस्य समस्तपदस्य विग्रहः अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'राष्ट्रपतिः' समस्तपद का सही विग्रह (विस्तृत रूप) पहचानने के बारे में है। 'राष्ट्रपतिः' षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है।

Step 2: Detailed Explanation:

'राष्ट्रपतिः' शब्द का अर्थ है 'राष्ट्र का पति (स्वामी/प्रमुख)'।

'का' संबंध को दर्शाता है, जिसके लिए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।

'राष्ट्र' शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप 'राष्ट्रस्य' होता है।

'पतिः' (स्वामी) प्रथमा विभक्ति एकवचन में है।

अतः, इसका सही विग्रह 'राष्ट्रस्य पतिः' होगा।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण:

राष्ट्रं प्रति - इसका समस्तपद 'प्रतिराष्ट्रम्' होगा (अव्ययीभाव समास)।

राष्ट्राः पतिः - व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है।

राष्ट्रः पतिः - यह भी व्याकरण की दृष्टि से सही विग्रह नहीं है।

Step 3: Final Answer:

'राष्ट्रपतिः' का सही विग्रह 'राष्ट्रस्य पतिः' है।

Quick Tip: तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय, दोनों पदों के बीच के संबंध को पहचानें और उसके अनुसार पूर्वपद में उचित विभक्ति (द्वितीया से सप्तमी तक) लगाएँ। 'का/के/की' के लिए षष्ठी, 'में/पर' के लिए सप्तमी आदि।

'त्रयाणां भुवनानां समाहारः' इत्यस्य समस्तपदम् अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न द्विगु समास से संबंधित है। विग्रह 'त्रयाणां भुवनानां समाहारः' (तीन भुवनों का समूह) का समस्तपद बनाना है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्तपद समूह का बोध कराता है।

Step 2: Detailed Explanation:

द्विगु समास के नियम:

जब एक संख्यावाची शब्द का किसी संज्ञा शब्द के साथ समास होता है और वह समूह का बोध कराता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं।

समस्तपद बनाते समय पूर्वपद में संख्यावाची शब्द का मूल रूप ('त्रि') और उत्तरपद में संज्ञा ('भुवन') आती है।

द्विगु समास प्रायः नपुंसकलिङ्ग एकवचन में होता है, अतः अंत में 'म्' लगता है।

इस नियम के अनुसार:

'त्रयाणां भुवनानां समाहारः' = त्रि + भुवन + म् = त्रिभुवनम्।

अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही समस्तपद 'त्रिभुवनम्' है।

Quick Tip: द्विगु समास को पहचानना आसान है: पहला पद संख्या (द्वि, त्रि, चतुर्, पञ्च आदि) होगा और पूरा शब्द एक समूह को दर्शाएगा। जैसे: पञ्चानां वटानां समाहारः = पञ्चवटी, सप्तानाम् अहानां समाहारः = सप्ताहः।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में सूची-I में दिए गए समस्तपदों को सूची-II में दिए गए उनके सही समास के प्रकार से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक समस्तपद और उसके समास का विश्लेषण करें:

(A) दम्पती: इसका विग्रह 'जाया च पतिश्च' (पत्नी और पति) होता है। जहाँ 'च' (और) का लोप होता है, वहाँ द्वन्द्व समास होता है। अतः, (A) का मिलान (II) से होगा।

(B) शोकपतितः: इसका विग्रह 'शोकेन पतितः' (शोक से गिरा हुआ) होता है। यहाँ तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। अतः, (B) का मिलान (III) से होगा।

(C) उपराजम्: इसका विग्रह 'राज्ञः समीपम्' (राजा के पास) होता है। जहाँ पहला पद 'उप' जैसा उपसर्ग/अव्यय हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अतः, (C) का मिलान (IV) से होगा।

(D) चन्द्रशेखरः: इसका विग्रह 'चन्द्रः शेखरे यस्य सः' (चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वह अर्थात् शिव) होता है। जहाँ दोनों पद मिलकर किसी अन्य (तीसरे) पद का अर्थ बताते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अतः, (D) का मिलान (I) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-II, B-III, C-IV, D-I।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (2) है: (A) - (II), (B) - (III), (C) - (IV), (D) - (I).

Quick Tip: समास पहचानने के लिए विग्रह करके देखें: 'और' का अर्थ हो तो द्वन्द्व, कारक विभक्ति का लोप हो तो तत्पुरुष, पहला पद अव्यय हो तो अव्ययीभाव, और कोई तीसरा अर्थ निकले तो बहुव्रीहि।

दृश्+तव्यत् = ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'दृश्' (देखना) धातु में 'तव्यत्' प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द के बारे में है। 'तव्यत्' प्रत्यय 'चाहिए' या 'योग्य' के अर्थ में प्रयोग होता है।

Step 2: Key Formula or Approach:

जब 'दृश्' धातु में 'तव्यत्' या 'तृच्' जैसे प्रत्यय जुड़ते हैं, तो कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तन होते हैं:

(A) धातु के 'ऋ' का गुण होकर 'अर्' हो जाता है, और फिर वृद्धि होकर 'आर्' होता है। यहाँ 'दृश्' के 'ऋ' का गुण 'अर्' होता है, जिससे यह 'दर्श्' जैसा व्यवहार करता है।

(B) प्रत्यय के 'त' का 'ष्टुत्व' संधि के नियम से 'ट' हो जाता है क्योंकि यह 'श्' के बाद आता है।

(C) 'श्' और 'त' मिलकर 'ष्ट' बन जाते हैं। धातु के 'ऋ' का 'र्' होता है जो 'श्' के ऊपर चला जाता है।

\[ दृश् + तव्यत् \rightarrow द्रष् + तव्यम् \rightarrow द्रष्टव्यम् \]

सही प्रक्रिया है: दृश् + तव्य -> 'श' के कारण 'त' का 'ट' में परिवर्तन (ष्टुना ष्टुः सूत्र से), और धातु के 'ऋ' का 'र' में परिवर्तन होता है। \[ दृश् + तव्यम् \rightarrow द्रष्टव्यम् \]

Step 3: Detailed Explanation:

'दृश्' धातु और 'तव्यत्' प्रत्यय को जोड़ने पर:

'दृश्' का 'श्' और 'तव्यत्' का 'त्' मिलकर 'ष्ट' बनाते हैं।

'दृ' का 'द्र' हो जाता है।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सही शब्द 'द्रष्टव्यम्' बनता है, जिसका अर्थ है 'देखने योग्य' या 'देखना चाहिए'। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं।

Step 4: Final Answer:

अतः, 'दृश् + तव्यत्' से 'द्रष्टव्यम्' शब्द बनता है।

Quick Tip: कुछ धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ने पर विशेष परिवर्तन होते हैं। 'दृश्', 'प्रछ्', 'सृज्' जैसी धातुओं के रूप याद रखना महत्वपूर्ण है। जैसे: प्रछ् + तुमुन् = प्रष्टुम्, सृज् + तृच् = स्रष्टृ।

'महत्ता' इत्यत्र कः प्रत्ययः?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'महत्ता' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की पहचान करने के बारे में है। यह भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

संस्कृत में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 'त्व' और 'तल्' प्रत्ययों का प्रयोग होता है।

त्व प्रत्यय: जब यह किसी शब्द में जुड़ता है, तो अंत में 'त्वम्' जुड़ जाता है और शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है। जैसे: महत् + त्व = महत्त्वम्।

तल् प्रत्यय: जब यह किसी शब्द में जुड़ता है, तो अंत में 'ता' जुड़ जाता है और शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे: महत् + तल् = महत्ता।

'महत्ता' शब्द के अंत में 'ता' है, जो इंगित करता है कि इसमें 'तल्' प्रत्यय लगा है।

मतुप् प्रत्यय का प्रयोग 'वाला' के अर्थ में होता है (जैसे- बुद्धि + मतुप् = बुद्धिमान्)।

ठक् प्रत्यय का प्रयोग 'संबंधी' या 'जानने वाला' के अर्थ में होता है और इससे बने शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होती है (जैसे- धर्म + ठक् = धार्मिकः)।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'महत्ता' शब्द में 'तल्' प्रत्यय है।

Quick Tip: यदि किसी शब्द के अंत में 'ता' हो और वह भाववाचक संज्ञा हो, तो उसमें 'तल्' प्रत्यय होता है। यदि अंत में 'त्वम्' हो, तो 'त्व' प्रत्यय होता है। दोनों का अर्थ समान होता है (जैसे- लघुता = लघुत्वम्)।

'पशुपालिका' इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययौ स्तः -

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'पशुपालिका' शब्द को उसके मूल शब्द (प्रकृति) और प्रत्यय में विभाजित करने के बारे में है। यह स्त्री प्रत्ययों से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

'पशुपालिका' एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ है 'पशु पालने वाली'। इसका पुल्लिंग रूप 'पशुपालक' है। हमें यह पहचानना है कि 'पशुपालक' शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर 'पशुपालिका' बनता है।

क्तिन् प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है और अंत में 'तिः' जुड़ता है (जैसे- कृ + क्तिन् = कृतिः)।

इन् प्रत्यय 'वाला' अर्थ देता है और पुल्लिंग शब्द बनाता है (जैसे- दण्ड + इन् = दण्डिन्)।

ङीप् प्रत्यय ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द बनाता है (जैसे- देव + ङीप् = देवी)।

टाप् प्रत्यय आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। जब यह 'क' में समाप्त होने वाले शब्दों में जुड़ता है, तो 'क' से पहले 'इ' का आगम हो जाता है।

प्रक्रिया इस प्रकार है:

पशुपालक (मूल शब्द) + टाप् (प्रत्यय)

चूंकि 'पशुपालक' के अंत में 'क' है, 'टाप्' प्रत्यय लगने से पहले 'क' से पूर्व 'इ' का आगम होता है।

पशुपाल + इ + क + आ ('टाप्' का 'आ' शेष रहता है) = पशुपालिका।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'पशुपालिका' का सही प्रकृति-प्रत्यय विभाजन 'पशुपालक+टाप्' है।

Quick Tip: अकारान्त पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए प्रायः 'टाप्' प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिससे अंत में 'आ' जुड़ जाता है (जैसे- अज + टाप् = अजा)। यदि शब्द के अंत में 'क' हो, तो 'टाप्' लगने पर प्रायः 'इका' हो जाता है (जैसे- बालक + टाप् = बालिका)।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में सूची-I में दिए गए शब्दों को सूची-II में दिए गए उनके सही प्रत्ययों से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द और उसके प्रत्यय का विश्लेषण करें:

(A) देवी: यह 'देव' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अकारान्त पुल्लिंग शब्द को ईकारान्त स्त्रीलिंग में बदलने के लिए 'ङीप्' प्रत्यय का प्रयोग होता है (देव + ङीप् = देवी)। अतः, (A) का मिलान (II) से होगा।

(B) पटुत्वम्: शब्द के अंत में 'त्वम्' है, जो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले 'त्व' प्रत्यय का सूचक है (पटु + त्व = पटुत्वम्)। अतः, (B) का मिलान (I) से होगा।

(C) कृतवान्: यह भूतकाल में कर्तरि वाच्य का रूप है। 'कृ' धातु में 'क्तवतु' प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में 'कृतवान्' बनता है। अतः, (C) का मिलान (IV) से होगा।

(D) निम्नलिखितम्: 'लिख्' धातु में 'क्त' प्रत्यय जोड़ने पर 'लिखित' बनता है (जैसे- तेन लिखितम्)। यह कर्मणि वाच्य में भूतकालिक कृदन्त है। अतः, (D) का मिलान (III) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-II, B-I, C-IV, D-III।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (1) है: (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III).

Quick Tip: प्रत्ययों को उनके अंत्याक्षरों से पहचानना सीखें: 'त्वम्' \(\rightarrow\) त्व प्रत्यय, 'ता' \(\rightarrow\) तल् प्रत्यय, 'वान्' (पुल्लिंग) \(\rightarrow\) क्तवतु प्रत्यय, 'तः/ता/तम्' (विशेषण) \(\rightarrow\) क्त प्रत्यय, 'ई' \(\rightarrow\) ङीप् प्रत्यय।

'अलम्' इत्यस्य योगे का विभक्तिः प्रयुज्यते ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'अलम्' अव्यय के साथ प्रयोग होने वाली विभक्तियों के बारे में है। 'अलम्' के दो मुख्य अर्थ होते हैं, और प्रत्येक अर्थ के साथ एक अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। यह उपपद विभक्ति का एक महत्वपूर्ण नियम है।

Step 2: Detailed Explanation:

'अलम्' के दो अर्थ और उनके साथ प्रयुक्त विभक्तियाँ इस प्रकार हैं:

(A) 'मना करना' या 'निषेध' के अर्थ में: जब 'अलम्' का प्रयोग 'मत करो' या 'बस करो' के अर्थ में होता है, तो इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।

उदाहरण: अलं विवादेन। (विवाद मत करो।) अलं हसितेन। (हँसो मत।)

यह कथन (B) से मेल खाता है।

(B) 'पर्याप्त' या 'समर्थ' के अर्थ में: जब 'अलम्' का प्रयोग 'काफी है' या 'समर्थ है' के अर्थ में होता है, तो इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।

उदाहरण: रामः रावणाय अलम्। (राम रावण के लिए पर्याप्त/समर्थ हैं।) दैत्येभ्यः हरिः अलम्। (दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं।)

यह कथन (C) से मेल खाता है।

द्वितीया और पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग 'अलम्' के साथ नहीं होता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'अलम्' के योग में तृतीया (B) और चतुर्थी (C) दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। सही विकल्प (2) है।

Quick Tip: 'अलम्' का नियम याद रखें: अलम् (निषेध) + तृतीया; अलम् (समर्थ/पर्याप्त) + चतुर्थी। यह उपपद विभक्ति का एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है।

'___________ नमः ।' इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न उपपद विभक्ति के नियम पर आधारित है। 'नमः' (नमस्कार) अव्यय के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है - 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च'।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य में 'नमः' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है 'नमस्कार हो'। नियम के अनुसार, जिसे नमस्कार किया जा रहा है, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यहाँ गंगा को नमस्कार किया जा रहा है। 'गङ्गा' (आकारान्त स्त्रीलिंग) शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप 'गङ्गायै' होता है।

गङ्गाम् - द्वितीया विभक्ति

गङ्गया - तृतीया विभक्ति

गङ्गायै - चतुर्थी विभक्ति

गङ्गा - प्रथमा विभक्ति

अतः, सही वाक्य होगा: 'गङ्गायै नमः।' (गंगा को नमस्कार।)

Step 3: Final Answer:

रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द 'गङ्गायै' है।

Quick Tip: 'नमः' के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे - गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गुरवे नमः। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य नियम है।

'___________ सह अहं न गमिष्यामि ।' इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भी उपपद विभक्ति के नियम पर आधारित है। 'सह' (साथ) अव्यय के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है - 'सहयुक्तेऽप्रधाने'।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य का अर्थ है, "मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा"। यहाँ 'सह' शब्द का प्रयोग हुआ है। नियम के अनुसार, जिसके 'साथ' कोई क्रिया की जाती है, उस (अप्रधान) कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। यहाँ 'उसके' के लिए सर्वनाम 'तत्' (पुल्लिंग) का प्रयोग होगा।

'तत्' सर्वनाम के पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप 'तेन' होता है।

तस्मै - चतुर्थी विभक्ति

तस्मात् - पञ्चमी विभक्ति

तस्मिन् - सप्तमी विभक्ति

तेन - तृतीया विभक्ति

अतः, सही वाक्य होगा: 'तेन सह अहं न गमिष्यामि।'

Step 3: Final Answer:

रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द 'तेन' है।

Quick Tip: 'सह', 'साकम्', 'सार्धम्', 'समम्' (इन सभी का अर्थ 'साथ' है) के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे - रामेण सह सीता गच्छति।

निम्नलिखितेषु कस्य योगे चतुर्थी-विभक्तिः भवति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न कुछ अव्ययों के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों (उपपद विभक्ति) के ज्ञान का परीक्षण करता है। हमें पहचानना है कि किन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

Step 2: Detailed Explanation:

चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च'। इस सूत्र के अनुसार, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम् (समर्थ अर्थ में), और वषट् शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

आइए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें:

(A) विना: 'विना' के योग में द्वितीया, तृतीया या पञ्चमी विभक्ति होती है, चतुर्थी नहीं। (जैसे - ज्ञानं/ज्ञानेन/ज्ञानात् विना सुखं नास्ति।)

(B) धिक्: 'धिक्' (धिक्कार) के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। (जैसे - धिक् मूर्खम्।)

(C) स्वस्ति: सूत्र के अनुसार, 'स्वस्ति' (कल्याण हो) के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। (जैसे - प्रजाभ्यः स्वस्ति।)

(D) स्वाहा: सूत्र के अनुसार, 'स्वाहा' (अग्नि में आहुति देते समय) के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। (जैसे - अग्नये स्वाहा।)

अतः, केवल 'स्वस्ति' (C) और 'स्वाहा' (D) के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

Step 3: Final Answer:

सही विकल्प (4) है, जिसमें (C) और (D) शामिल हैं।

Quick Tip: उपपद विभक्तियों के लिए 'नमःस्वस्ति...', 'सहयुक्तेऽप्रधाने', 'अभितःपरितःसमयानिकषा...' जैसे प्रमुख सूत्रों को उनके उदाहरणों के साथ याद करें। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।

'पूर्वं कौसलराज्ये काचित् सुन्दरी राजकुमारी आसीत् ।' - इत्यस्मिन् वाक्ये राजकुमार्याः विशेषणपदम् अस्ति -

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न विशेषण और विशेष्य की पहचान से संबंधित है। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम (विशेष्य) की विशेषता बताता है। विशेषण में वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो उसके विशेष्य में होता है।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य में विशेष्य पद 'राजकुमारी' (स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन) है। हमें वे शब्द खोजने हैं जो 'राजकुमारी' की विशेषता बता रहे हैं और जिनका लिंग, विभक्ति और वचन 'राजकुमारी' के समान है।

(A) सुन्दरी: यह शब्द 'राजकुमारी' की सुंदरता की विशेषता बता रहा है। 'सुन्दरी' भी स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन में है। अतः, यह एक विशेषण है।

(B) कौसलराज्ये: यह सप्तमी विभक्ति में है और स्थान को इंगित करता है ('कौशल राज्य में')। यह 'राजकुमारी' का विशेषण नहीं है।

(C) काचित्: यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ('कोई राजकुमारी')। 'काचित्' भी स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन में है। अतः, यह भी एक विशेषण है।

(D) पूर्वम्: यह एक अव्यय है जिसका अर्थ 'पहले' है। यह क्रियाविशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, संज्ञा का विशेषण नहीं है।

इस प्रकार, 'राजकुमारी' के विशेषण 'सुन्दरी' और 'काचित्' हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही विकल्प (3) है, जिसमें (A) और (C) दोनों शामिल हैं।

Quick Tip: विशेषण को पहचानने के लिए, संज्ञा से "कैसा?", "कैसी?", "कितना?" प्रश्न पूछें। जैसे, "कैसी राजकुमारी?" उत्तर: "सुन्दरी राजकुमारी", "कोई राजकुमारी"। विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, लिंग और वचन होता है।

'शुभास्ते पन्थानः सन्तु' इत्यत्र क्रियापदम् अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

क्रियापद वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। यह वाक्य को पूर्ण करता है और इसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन होते हैं।

Step 2: Detailed Explanation:

वाक्य 'शुभास्ते पन्थानः सन्तु' का विश्लेषण करते हैं:

पन्थानः: यह कर्ता पद (विशेष्य) है, जिसका अर्थ है 'मार्ग'। (प्रथमा विभक्ति, बहुवचन)

शुभाः: यह 'पन्थानः' का विशेषण है, जिसका अर्थ है 'शुभ'। (प्रथमा विभक्ति, बहुवचन)

ते: यह सर्वनाम है, जिसका अर्थ है 'तुम्हारे'। (षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप 'तव' का वैकल्पिक रूप)

सन्तु: यह 'अस्' (होना) धातु का लोट् लकार (आज्ञार्थक/आशीर्वाद), प्रथम पुरुष, बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है 'होवें'। यह वाक्य में होने की क्रिया को दर्शा रहा है।

वाक्य का अर्थ है: "तुम्हारे मार्ग शुभ हों"। यहाँ 'सन्तु' ही एकमात्र क्रियापद है।

Step 3: Final Answer:

अतः, इस वाक्य में क्रियापद 'सन्तु' है।

Quick Tip: वाक्य में क्रियापद को पहचानने के लिए, उस शब्द को खोजें जो किसी कार्य (जैसे पढ़ना, जाना) या होने की स्थिति (जैसे है, थे, होंगे) को व्यक्त करता है और जिसमें धातु रूप के प्रत्यय लगे हों।

'समस्या' इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'समस्या' शब्द के विलोम (विपरीतार्थक) शब्द की पहचान करने के लिए है।

Step 2: Detailed Explanation:

'समस्या' शब्द का अर्थ है कोई कठिनाई, उलझन या प्रश्न। हमें इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द खोजना है।

(A) समाधानम्: इसका अर्थ है 'हल' या 'उत्तर'। यह 'समस्या' का सटीक विलोम शब्द है।

(B) आहरणम्: इसका अर्थ है 'निकालना' या 'ले जाना'।

(C) अन्तिकम्: इसका अर्थ है 'समीप' या 'पास'।

(D) समाहूतम्: इसका अर्थ है 'बुलाया हुआ'।

दिए गए विकल्पों में से, 'समाधानम्' ही 'समस्या' का सही विपरीतार्थक शब्द है।

Step 3: Final Answer:

'समस्या' का विलोमपद 'समाधानम्' है।

Quick Tip: विलोम और पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नों के लिए शब्द भंडार को बढ़ाना आवश्यक है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों और उनके विलोमों की सूची बनाकर याद करें।

'पङ्कजम्' इत्यस्य पर्यायपदम् अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'पङ्कजम्' शब्द के पर्यायवाची (समानार्थक) शब्दों की पहचान करने के लिए है।

Step 2: Detailed Explanation:

'पङ्कजम्' शब्द का अर्थ है 'कमल'। यह दो शब्दों से मिलकर बना है: 'पङ्क' (कीचड़) + 'ज' (उत्पन्न होना), अर्थात् 'कीचड़ में उत्पन्न होने वाला'। हमें दिए गए विकल्पों में से वे शब्द खोजने हैं जिनका अर्थ भी 'कमल' होता है।

(A) जलजम्: इसका अर्थ है 'जल में उत्पन्न होने वाला' (जल + ज)। यह कमल का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है।

(B) वायुजलम्: यह एक सार्थक शब्द नहीं है।

(C) रजतम्: इसका अर्थ है 'चाँदी'। यह कमल का पर्यायवाची नहीं है।

(D) नीरजम्: इसका अर्थ है 'जल में उत्पन्न होने वाला' (नीर + ज)। 'नीर' जल का पर्यायवाची है। अतः 'नीरजम्' भी कमल का पर्यायवाची है।

इस प्रकार, 'जलजम्' (A) और 'नीरजम्' (D) दोनों 'पङ्कजम्' के पर्यायवाची हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही विकल्प (2) है, जिसमें (A) और (D) दोनों शामिल हैं।

Quick Tip: कमल के पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखें: पङ्कजम्, जलजम्, नीरजम्, वारिजम्, सरोजम्, अरविन्दम्, शतदलम् आदि।

शार्दूलविक्रीडित-छन्दसः लक्षणमेतत् क्रमेण व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न शार्दूलविक्रीडित छन्द के लक्षण को सही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित है। छन्दों के लक्षण श्लोकों में दिए होते हैं जिन्हें याद करना होता है।

Step 2: Detailed Explanation:

शार्दूलविक्रीडित छन्द का लक्षण है:

"सूर्याश्वैर्यदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्।"

इस लक्षण को दिए गए खंडों में तोड़कर सही क्रम में लगाना है।

(A) सूर्याश्वैर्यदि \(\rightarrow\) (C)

(B) मः \(\rightarrow\) (E)

(C) सजौ \(\rightarrow\) (A)

(D) सततगाः \(\rightarrow\) (D)

(E) शार्दूलविक्रीडितम् \(\rightarrow\) (B)

इस प्रकार, सही क्रम C, E, A, D, B बनता है।

लक्षण का अर्थ: 'यदि' सूर्य (12) और अश्व (7) पर यति हो, और गण क्रमशः 'म'गण, 'स'गण, 'ज'गण, 'स'गण, 'त'गण, 'त'गण और एक गुरु वर्ण हो, तो उसे शार्दूलविक्रीडित छन्द कहते हैं। (कुल 19 वर्ण)।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही क्रम (C), (E), (A), (D), (B) है, जो विकल्प (3) में दिया गया है।

Quick Tip: प्रमुख छन्दों (अनुष्टुप्, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसन्ततिलका, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा) के लक्षण श्लोकों को कंठस्थ कर लें। यह छन्द पहचानने और इस तरह के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा।

'यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते ।' - इत्यत्र कि छन्दः ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न दिए गए श्लोक के चरण में छन्द की पहचान करने के लिए है। इसके लिए हमें चरण में वर्णों की संख्या और गणों की व्यवस्था (लघु-गुरु क्रम) देखनी होगी।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए चरण का लघु-गुरु चिह्न निर्धारित करें:

य तो य तः ष ट्च र णो ऽ भि व र्त ते

U U U U । S U U S U S S U

लघु (।), गुरु (S)

य (लघु), तो (गुरु) - यतो (।।S) -> यह गलत है, 'तो' में 'ओ' गुरु है।

सही चिह्न:

यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते

।। S U S S U U S S U S

य तो य तः ष ट्च र णो ऽ भि व र्त ते

ल गु ल गु गु गु ल गु गु गु ल गु ते

I S I S S S I S S S I S

(य-I, तो-S, य-I, तः-S, षट्-S, च-S, र-I, णो-S, ऽ-S, भि-I, वर्-S, त-I, ते-S) - इसमें कुछ गलती है।

सही गण विन्यास:

यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते

वर्णों की संख्या गिनते हैं: 11 वर्ण हैं।

11 वर्णों वाले प्रमुख छन्द इन्द्रवज्रा (त, त, ज, ग, ग), उपेन्द्रवज्रा (ज, त, ज, ग, ग), और उपजाति (इन दोनों का मिश्रण) हैं।

अब गण विन्यास देखते हैं:

यतो यतः (।।S U S) -\(>\) यह गण विन्यास सही नहीं लग रहा।

वाक्य है: यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते (अभिज्ञानशाकुन्तलम् से)।

लघु-गुरु क्रम:

य(I) तो(S) य(I) तः(S) ष(S) ट्च(S) र(I) णो(S) ऽ(S) भि(I) वर्(S) त(I) ते(S) -> 13 वर्ण।

फिर से गिनते हैं: य(1) तो(2) य(3) तः(4) षट्(5) च(6) र(7) णो(8) ऽ(9) भि(10) वर्(11) त(12) ते(13).

यह गलत है। 'षट्चरणः' में 'ट्' और 'च्' संयुक्त हैं। 'ष' गुरु है।

यतो यतः षट्-च-र-णो-ऽभि-वर्-त-ते

वर्ण गिनते हैं: य(1) तो(2) य(3) तः(4) षट्(5) च(6) र(7) णो(8) ऽ(9) भि(10) वर्(11) त(12) ते(13)

यह भी गलत है।

सही चरण है: यतो यतः समीहते ततोऽस्य सा (कुमारसम्भव)।

प्रश्न में दिया गया चरण संभवतः त्रुटिपूर्ण है।

लेकिन यदि हम मानक 11-वर्णी छन्दों पर विचार करें, तो उपजाति एक सामान्य उत्तर होता है जब इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा का मिश्रण हो।

यह पंक्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम् के प्रथम अंक के श्लोक का हिस्सा है "चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं रहस्याख्येव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः। करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती॥" यह शिखरिणी छंद है।

प्रश्न में दिया गया चरण "यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते" मालिनी छंद के लक्षण जैसा प्रतीत होता है। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं।

एक अन्य प्रसिद्ध श्लोक है: "उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता॥" यह अनुष्टुप् है।

प्रदत्त पंक्ति में 11 वर्ण होने की संभावना है, और ऐसे में उपजाति एक सामान्य उत्तर होता है। यदि हम इसे 11-वर्णी मान लें:

ज त ज ग ग (उपेन्द्रवज्रा): । S । S S । । S । S S

त त ज ग ग (इन्द्रवज्रा): S S । S S । । S । S S

यह पंक्ति 'मालिनी' छंद के एक श्लोक से है: "क्षितिधरपति-कन्या नेत्रयोः पीयमाना"।

प्रश्न में दी गई पंक्ति संभवतः किसी प्रसिद्ध श्लोक का हिस्सा नहीं है या त्रुटिपूर्ण है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की पंक्तियों के लिए अक्सर उत्तर उपजाति होता है, क्योंकि यह 11 वर्णों का सबसे आम मिश्रित छंद है।

Step 3: Final Answer:

दिए गए विकल्पों और प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, सबसे संभावित उत्तर उपजातिः है, यह मानते हुए कि यह 11 वर्णों का चरण है।

Quick Tip: छंद पहचानने के लिए, सबसे पहले चरण में वर्णों की संख्या गिनें। 8 वर्ण = अनुष्टुप्; 11 वर्ण = इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति; 12 वर्ण = वंशस्थ, द्रुतविलम्बित; 14 वर्ण = वसन्ततिलका; 15 वर्ण = मालिनी; 17 वर्ण = मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी; 19 वर्ण = शार्दूलविक्रीडित।

'___________ जतजास्ततो गौ ।' - इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न छन्द के लक्षण से संबंधित है। दिया गया हिस्सा 'जतजास्ततो गौ' एक प्रसिद्ध छन्द के लक्षण का भाग है। हमें उस छन्द का नाम पहचानना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए 11-वर्णी छन्दों के लक्षणों को देखें:

इन्द्रवज्रा: "स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः।" (गण: त, त, ज, गुरु, गुरु)

उपेन्द्रवज्रा: "उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ।" (गण: ज, त, ज, गुरु, गुरु)

उपजातिः: "अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः।" (यह इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा का मिश्रण है)।

शिखरिणी: 17-वर्णी छंद है।

दिए गए लक्षण "जतजास्ततो गौ" का स्पष्ट रूप से 'उपेन्द्रवज्रा' छन्द के लक्षण में उल्लेख है।

Step 3: Final Answer:

अतः, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द 'उपेन्द्रवज्रा' है। पूरा लक्षण है: 'उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ।'

Quick Tip: 'इन्द्रवज्रा' और 'उपेन्द्रवज्रा' दोनों में 11 वर्ण होते हैं। मुख्य अंतर पहले गण का है। इन्द्रवज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है (तगण - SS।), जबकि उपेन्द्रवज्रा का पहला वर्ण लघु होता है (जगण - ।S।)।

मन्दाक्रान्ता-छन्दसः प्रत्येकस्मिन् चरणे कति वर्णाः भवन्ति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न मन्दाक्रान्ता छन्द में प्रत्येक चरण (पाद) में वर्णों की संख्या के बारे में है।

Step 2: Detailed Explanation:

संस्कृत के प्रमुख वर्णिक छन्दों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। मन्दाक्रान्ता छन्द का लक्षण है:

"मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्म्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्।"

इस लक्षण में 'जलधि' (4) और 'षड्' (6) और 'अग' (पर्वत, 7) संख्याओं का उल्लेख है, जो यति (विराम) का स्थान बताते हैं (4, 6, 7 वर्णों के बाद)। इन संख्याओं को जोड़ने पर कुल वर्णों की संख्या प्राप्त होती है:

\(4 + 6 + 7 = 17\)

अतः, मन्दाक्रान्ता छन्द के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं।

अन्य छन्दों में वर्ण संख्या:

१२ (12) वर्ण: वंशस्थ, द्रुतविलम्बित

१४ (14) वर्ण: वसन्ततिलका

१७ (17) वर्ण: मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी

Step 3: Final Answer:

मन्दाक्रान्ता छन्द के प्रत्येक चरण में १७ (17) वर्ण होते हैं।

Quick Tip: 17 वर्णों वाले दो प्रमुख छन्द हैं - मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी। दोनों में अंतर उनके गण विन्यास और यति स्थान में होता है। मेघदूतम् काव्य मन्दाक्रान्ता छंद में लिखा गया है।

उपमालङ्कारस्य लक्षणम् एतत् क्रमेण व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न उपमा अलंकार के लक्षण को सही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

आचार्य मम्मट द्वारा काव्यप्रकाश में दिया गया उपमा अलंकार का लक्षण है:

"साधर्म्यमुपमा भेदे" और विश्वनाथ द्वारा साहित्यदर्पण में दिया गया लक्षण है:

"साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्ये उपमा द्वयोः।"

प्रश्न में दिए गए खंड विश्वनाथ के लक्षण से हैं। आइए इसे सही क्रम में व्यवस्थित करें:

(A) साम्यम् \(\rightarrow\) (C)

(B) वाच्यमवैधर्म्यम् \(\rightarrow\) (E)

(C) वाक्यैक्य \(\rightarrow\) (B)

(D) उपमा \(\rightarrow\) (A)

(E) द्वयोः \(\rightarrow\) (D)

इस प्रकार, सही क्रम C, E, B, A, D बनता है।

लक्षण का अर्थ: दो वस्तुओं (उपमेय और उपमान) में, वैधर्म्य (अंतर) के होते हुए भी, जब समानता (साम्य) को स्पष्ट रूप से (वाच्य) एक ही वाक्य में कहा जाए, तो वह उपमा अलंकार होता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही क्रम (C), (E), (B), (A), (D) है, जो विकल्प (1) में दिया गया है।

Quick Tip: प्रमुख अलंकारों (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास, यमक, अर्थान्तरन्यास) के लक्षण और एक-एक प्रसिद्ध उदाहरण याद कर लें। यह अलंकारों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायक होगा।

"कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित् एको हि जायते जन्तुरेकरेव विनश्यति ।" - इत्यत्र कः अलङ्कारः ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न दिए गए श्लोक में अलंकार की पहचान करने से संबंधित है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए श्लोक का अर्थ और अलंकारों के लक्षणों पर विचार करें:

श्लोक का अर्थ: "कौन किसका पुरुष है, कौन किसका बंधु है, किसका किसके साथ क्या संबंध है? प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है।"

अर्थान्तरन्यास अलंकार: इसका लक्षण है, "सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः..." अर्थात् जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है।

इस श्लोक में, पहली पंक्ति एक विशेष कथन है, जिसमें सांसारिक संबंधों की निरर्थकता पर प्रश्न उठाया गया है ("कौन किसका बंधु है?")। दूसरी पंक्ति एक सामान्य सत्य ("प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है") कहकर पहली पंक्ति के विशेष कथन का समर्थन करती है। चूँकि एक सामान्य सत्य द्वारा एक विशेष बात का समर्थन किया गया है, यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

यमक: सार्थक होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्ण-समूहों की पुनरावृत्ति। यहाँ ऐसा नहीं है।

अनुप्रास: व्यंजनों की समानता। यहाँ यह प्रमुख अलंकार नहीं है।

रूपक: उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप। यहाँ ऐसा नहीं है।

Step 3: Final Answer:

अतः, इस श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

Quick Tip: अर्थान्तरन्यास को पहचानने का सरल तरीका: देखें कि क्या श्लोक में एक पंक्ति सूक्ति या सामान्य सत्य (जैसे "विपत्ति में ही मित्रों की पहचान होती है") है जो दूसरी पंक्ति की बात को सिद्ध कर रही है।

"श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने ___________ इष्यते ।" इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न एक अलंकार के लक्षण को पूरा करने के लिए है। लक्षण का अर्थ समझकर सही अलंकार का नाम पहचानना है।

Step 2: Detailed Explanation:

लक्षण का दिया गया भाग है: "श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने..."

इसका अर्थ है: "श्लिष्ट (चिपके हुए) पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किए जाने पर..."

यह श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध लक्षण है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, और प्रसंग के अनुसार विभिन्न अर्थ घटित होते हैं। 'श्लिष्ट' शब्द का अर्थ ही 'चिपका हुआ' होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हैं।

उपमा में समानता बताई जाती है।

उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है।

रूपकम् में अभेद आरोप होता है।

लक्षण का पूरा रूप है: "श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते।"

Step 3: Final Answer:

अतः, रिक्त स्थान में श्लेष शब्द आएगा।

Quick Tip: अलंकारों के लक्षणों में प्रयुक्त मुख्य शब्दों को याद रखें। जैसे - 'साम्यम्' (उपमा), 'संभावना' (उत्प्रेक्षा), 'अभेदः' (रूपक), 'श्लिष्टैः पदैः' (श्लेष)।

निम्नलिखितेषु कः अर्थालङ्कारः नास्ति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार और अर्थालंकार।

शब्दालंकार: वे अलंकार जो शब्द पर आश्रित होते हैं। शब्द बदल देने पर अलंकार समाप्त हो जाता है। जैसे - अनुप्रास, यमक, श्लेष।

अर्थालंकार: वे अलंकार जो अर्थ पर आश्रित होते हैं। शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे - उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें:

यमकम्: यह एक शब्दालंकार है। इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, परन्तु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है।

उपमा: यह एक अर्थालंकार है, जिसमें दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है।

उत्प्रेक्षा: यह एक अर्थालंकार है, जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है।

रूपकम्: यह एक अर्थालंकार है, जिसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है।

प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अर्थालंकार 'नहीं' है। यमक एक शब्दालंकार है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'यमकम्' अर्थालंकार नहीं है।

Quick Tip: अलंकार की पहचान के लिए पूछें: "क्या शब्द बदलने से चमत्कार नष्ट हो जाएगा?" यदि हाँ, तो वह शब्दालंकार है। यदि नहीं, तो वह अर्थालंकार है।

शतसाहस्री संहिता अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

'शतसाहस्री संहिता' का शाब्दिक अर्थ है "एक लाख (शत = सौ, सहस्र = हजार) श्लोकों वाली संहिता"। यह एक उपाधि है जो किसी विशाल ग्रंथ को दी गई है।

Step 2: Detailed Explanation:

महाभारतम्: यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसमें लगभग एक लाख श्लोक हैं। इसी कारण इसे 'शतसाहस्री संहिता' कहा जाता है।

रामायणम्: वाल्मीकि रचित रामायण में लगभग चौबीस हजार श्लोक हैं, इसलिए इसे 'चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता' कहा जाता है।

उपनिषदः और वेदः श्लोकों की संख्या के आधार पर इस उपाधि से नहीं जाने जाते।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'शतसाहस्री संहिता' महाभारत को कहा जाता है।

Quick Tip: दोनों महाकाव्यों के संख्यात्मक नाम याद रखें: महाभारतम् = शतसाहस्री संहिता (1,00,000 श्लोक), रामायणम् = चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता (24,000 श्लोक)।

रामायणे कति काण्डानि सन्ति ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के संरचनात्मक विभाजन के बारे में है। रामायण को 'काण्ड' नामक अध्यायों में विभाजित किया गया है।

Step 2: Detailed Explanation:

रामायण में कुल सात (७) काण्ड हैं। वे क्रम से इस प्रकार हैं:

(A) बालकाण्डम्

(B) अयोध्याकाण्डम्

(C) अरण्यकाण्डम्

(D) किष्किन्धाकाण्डम्

(E) सुन्दरकाण्डम्

(F) युद्धकाण्डम्

(G) उत्तरकाण्डम्

अतः, रामायण में काण्डों की संख्या सात है।

Step 3: Final Answer:

रामायणे सप्त (७) काण्डानि सन्ति।

Quick Tip: रामायण के सातों काण्डों के नाम क्रम से याद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार घटनाओं का क्रम भी पूछ लिया जाता है।

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नायकः अस्ति -

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न महाकवि कालिदास के विश्वप्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के मुख्य पुरुष पात्र (नायक) के बारे में है।

Step 2: Detailed Explanation:

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटक की कथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुन्तला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन पर आधारित है।

दुष्यन्तः: इस नाटक के नायक (Hero) हैं।

उदयनः: भास के नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्' के नायक हैं।

चन्द्रगुप्तः: विशाखदत्त के नाटक 'मुद्राराक्षसम्' के नायक हैं।

कौशलः: यह किसी प्रसिद्ध नाटक का नायक नहीं है।

Step 3: Final Answer:

अतः, 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के नायक दुष्यन्त हैं।

Quick Tip: प्रमुख संस्कृत नाटकों और महाकाव्यों के लेखक, नायक और नायिका के नाम याद रखें। जैसे - अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालिदास, दुष्यन्त, शकुन्तला), उत्तररामचरितम् (भवभूति, राम, सीता), मृच्छकटिकम् (शूद्रक, चारुदत्त, वसन्तसेना)।

गानपरकवेदः अस्ति-

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न चार वेदों में से उस वेद की पहचान करने के लिए है जिसका संबंध मुख्य रूप से गायन (गान) से है।

Step 2: Detailed Explanation:

चारों वेदों की मुख्य विषय-वस्तु इस प्रकार है:

ऋग्वेदः देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। यह ज्ञानकाण्ड का आधार है।

यजुर्वेदः यज्ञ की प्रक्रिया और उसमें प्रयुक्त होने वाले गद्यात्मक मन्त्रों का संग्रह है। यह कर्मकाण्ड का वेद है।

सामवेदः यज्ञ के अवसर पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले मन्त्रों का संग्रह है। इसके अधिकांश मन्त्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, परन्तु उन्हें गेय रूप में (सुरों के साथ) प्रस्तुत किया गया है। 'साम' का अर्थ ही 'गान' है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत भी माना जाता है।

अथर्ववेदः लौकिक जीवन से संबंधित विषयों, जैसे- औषधि, जादू-टोना, सामान्य जीवन के अनुष्ठानों आदि से संबंधित है।

अतः, 'गानपरकवेदः' (गायन प्रधान वेद) सामवेद है।

Step 3: Final Answer:

सही उत्तर सामवेदः है।

Quick Tip: वेदों को उनके मुख्य विषय से जोड़कर याद रखें: ऋक् (स्तुति), यजुष् (यज्ञ), साम (गान), अथर्व (लौकिक)।

जगदीशचन्द्रशास्त्री कुत्र अध्यापयति स्म ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित है। हमें अनुच्छेद में दी गई जानकारी से यह पता लगाना है कि जगदीशचंद्र शास्त्री कहाँ पढ़ाते थे।

Step 2: Detailed Explanation:

अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति में लिखा है: "सः विज्ञानानन्दसरस्वतीनाम्ना तिष्ठन् कस्मिंश्चित् गुरुकुले अध्यापयति स्म।"

इसका अर्थ है: "वह विज्ञानानंद सरस्वती के नाम से रहते हुए किसी गुरुकुल में पढ़ाते थे।"

इस जानकारी से स्पष्ट है कि वे एक गुरुकुल में अध्यापन कार्य करते थे।

Step 3: Final Answer:

अतः, जगदीशचंद्र शास्त्री गुरुकुल में पढ़ाते थे।

Quick Tip: अनुच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर हमेशा अनुच्छेद में ही छिपे होते हैं। प्रश्न के मुख्य शब्दों (जैसे 'अध्यापयति स्म') को अनुच्छेद में खोजें और संबंधित वाक्य को ध्यान से पढ़ें।

जगदीशचन्द्रशास्त्री राजपुरमार्गे कुत्र प्राविशत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भी अनुच्छेद पर आधारित है। हमें पता लगाना है कि जगदीशचंद्र शास्त्री राजपुर मार्ग पर कहाँ प्रविष्ट हुए।

Step 2: Detailed Explanation:

अनुच्छेद के दूसरे पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में लिखा है: "प्रयाणावसरे विश्रामार्थं सः राजपुरमार्गे स्थितं कञ्चित् आश्रमं प्राविशत्।"

इसका अर्थ है: "यात्रा के समय विश्राम के लिए वह राजपुर मार्ग पर स्थित किसी आश्रम में प्रविष्ट हुए।"

यह वाक्य स्पष्ट रूप से बताता है कि वे एक आश्रम में गए थे।

Step 3: Final Answer:

अतः, जगदीशचंद्र शास्त्री राजपुर मार्ग पर आश्रम में प्रविष्ट हुए।

Quick Tip: संस्कृत गद्यांश में क्रियापदों पर विशेष ध्यान दें। 'प्राविशत्' (प्रविष्ट हुए) क्रिया का कर्म 'आश्रमम्' है, जिससे उत्तर स्पष्ट हो जाता है।

अनुच्छेदे प्रयुक्तानां विभक्तीनां क्रमं व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अनुच्छेद में प्रयुक्त विभक्तियों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। हालांकि, प्रश्न यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस आधार पर क्रम निर्धारित करना है (जैसे, पहली बार प्रयोग के आधार पर, या मानक व्याकरणिक क्रम में)।

Step 2: Detailed Explanation:

संस्कृत व्याकरण में विभक्तियों का मानक क्रम है:

(A) प्रथमा विभक्ति (D)

(B) द्वितीया विभक्ति (A)

(C) तृतीया विभक्ति (B)

(D) चतुर्थी विभक्ति

(E) पञ्चमी विभक्ति

(F) षष्ठी विभक्ति

(G) सप्तमी विभक्ति (C)

दिए गए विकल्पों में, कोई भी विकल्प मानक व्याकरणिक क्रम (प्रथमा, द्वितीया, तृतीया... सप्तमी) से मेल नहीं खाता है। अनुच्छेद में भी सभी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, और उनके प्रथम प्रयोग का क्रम भी दिए गए किसी विकल्प से मेल नहीं खाता है।

उदाहरण के लिए, पहली पंक्ति "जगदीशचन्द्रशास्त्री कश्चन क्रान्तिकारिदलीयः आसीत्" में प्रथमा विभक्ति (D) का प्रयोग है। अगली पंक्ति "त्रयः आरक्षकाः मारिताः" में भी प्रथमा विभक्ति है।

अनुच्छेद में लगभग सभी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है और यह पूछना कि उनका "क्रम" क्या है, बिना किसी आधार के, एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न है।

यदि हम केवल दिए गए चार विकल्पों को व्याकरणिक क्रम में लगाएं, तो सही क्रम होगा (D) प्रथमा, (A) द्वितीया, (B) तृतीया, (C) सप्तमी। यह भी किसी विकल्प में नहीं है।

अतः, यह प्रश्न या तो गलत तरीके से बनाया गया है या इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है।

Step 3: Final Answer:

दिए गए विकल्पों और प्रश्न की अस्पष्टता के कारण कोई भी सही उत्तर नहीं चुना जा सकता है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है।

Quick Tip: प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी-कभी अस्पष्ट या गलत प्रश्न आ जाते हैं। यदि प्रश्न का कोई तार्किक आधार न मिले, तो मानक व्याकरणिक नियमों के आधार पर विश्लेषण करें। यदि फिर भी कोई उत्तर न मिले, तो प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ना एक अच्छी रणनीति हो सकती है।

'अध्यापयति' इत्यस्य पर्यायपदम् अस्ति -

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न 'अध्यापयति' क्रियापद के पर्यायवाची (समानार्थक) शब्दों की पहचान करने के लिए है।

Step 2: Detailed Explanation:

'अध्यापयति' का अर्थ है 'पढ़ाता है'। यह 'अधि + इ' धातु का णिजन्त (प्रेरणार्थक) रूप है। हमें दिए गए विकल्पों में से वे शब्द खोजने हैं जिनका अर्थ भी 'पढ़ाता है' होता है।

(A) शिक्षयति: इसका अर्थ भी 'शिक्षा देता है' या 'पढ़ाता है'। यह 'शिक्ष्' धातु का रूप है। यह एक सही पर्यायवाची है।

(B) मारयति: इसका अर्थ है 'मारता है'। यह 'अध्यापयति' का पर्यायवाची नहीं है।

(C) दण्डयति: इसका अर्थ है 'दण्ड देता है'। यह भी पर्यायवाची नहीं है।

(D) पाठयति: इसका अर्थ भी 'पाठ पढ़ाता है' या 'पढ़ाता है'। यह 'पठ्' धातु का णिजन्त रूप है। यह भी एक सही पर्यायवाची है।

इस प्रकार, 'शिक्षयति' (A) और 'पाठयति' (D) दोनों 'अध्यापयति' के पर्यायवाची हैं।

Step 3: Final Answer:

अतः, सही विकल्प (1) है, जिसमें (A) और (D) दोनों शामिल हैं।

Quick Tip: संस्कृत में णिजन्त (causative) क्रियाएं अक्सर '-अयति' में समाप्त होती हैं और 'करवाता है' का अर्थ देती हैं। जैसे - पठति (पढ़ता है) -> पाठयति (पढ़ाता है), गच्छति (जाता है) -> गमयति (भेजता है)।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दों को उनके सही प्रत्ययों से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द और उसके प्रत्यय का विश्लेषण करें:

(A) मारिताः: यह 'मृ' धातु के णिजन्त रूप 'मारि' में 'क्त' प्रत्यय लगाकर बना है (कर्मणि प्रयोग)। 'क्त' प्रत्यय भूतकाल का बोध कराता है। (मारि + क्त = मारित, प्रथमा बहुवचन में 'मारिताः')। अतः, (A) का मिलान (III) से होगा।

(B) तिष्ठन्: यह 'स्था' (आदेश 'तिष्ठ्') धातु में 'शतृ' प्रत्यय लगाकर बना है। 'शतृ' प्रत्यय 'हुआ' (present participle) का अर्थ देता है (जैसे - रहते हुए)। अतः, (B) का मिलान (IV) से होगा।

(C) ग्रहीतुम्: इसके अंत में 'तुम्' है, जो 'तुमुन्' प्रत्यय का सूचक है। 'तुमुन्' प्रत्यय 'के लिए' (infinitive of purpose) का अर्थ देता है (ग्रह् + तुमुन् = ग्रहीतुम्, पकड़ने के लिए)। अतः, (C) का मिलान (I) से होगा।

(D) अभिज्ञातवान्: इसके अंत में 'वान्' है, जो 'क्तवतु' प्रत्यय का सूचक है (पुल्लिंग में)। 'क्तवतु' प्रत्यय भूतकाल में कर्तरि वाच्य का बोध कराता है (अभि + ज्ञा + क्तवतु = अभिज्ञातवान्, पहचान लिया)। अतः, (D) का मिलान (II) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-III, B-IV, C-I, D-II।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (1) है: (A) - (III), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (II).

Quick Tip: कृदन्त प्रत्ययों को उनके अंत्याक्षरों और अर्थों से पहचानें: '-तुम्' (तुमुन्), '-त्वा' (क्त्वा), '-य' (ल्यप्), '-अन्/अत्' (शतृ), '-मान' (शानच्), '-तः/ता/तम्' (क्त), '-वान्/वती/वत्' (क्तवतु)।

आरक्षकः शास्त्रिणः कस्य परिशीलनम् आरब्धवान् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित है। हमें पता लगाना है कि आरक्षक (सिपाही) ने शास्त्री जी की किस वस्तु की जाँच शुरू की।

Step 2: Detailed Explanation:

अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में लिखा है: "कश्चन आरक्षकः शास्त्रिणः स्यूतस्य परिशीलनम् आरब्धवान्।"

इसका अर्थ है: "किसी सिपाही ने शास्त्री जी के बैग (स्यूत) की जाँच शुरू की।"

'स्यूत' का अर्थ 'थैला' या 'बैग' होता है। इस वाक्य से उत्तर स्पष्ट है।

Step 3: Final Answer:

अतः, आरक्षक ने शास्त्री जी के स्यूत (बैग) का परिशीलन आरंभ किया।

Quick Tip: षष्ठी विभक्ति (जैसे शास्त्रिणः, स्यूतस्य) 'का/के/की' संबंध को दर्शाती है। वाक्य "शास्त्रिणः स्यूतस्य परिशीलनम्" का अर्थ है "शास्त्री के बैग की जाँच"।

आरक्षकः प्रथमं किं स्यूतात् बहिः स्थापितवान् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न भी अनुच्छेद पर आधारित है। हमें पता लगाना है कि सिपाही ने बैग से सबसे पहले क्या बाहर निकाला।

Step 2: Detailed Explanation:

अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति में लिखा है: "प्रथमं वस्त्रं स्यूतात् बहिः स्थापितम्।"

इसका अर्थ है: "सबसे पहले कपड़ा बैग से बाहर रखा गया।"

यह वाक्य सीधे तौर पर प्रश्न का उत्तर देता है।

Step 3: Final Answer:

अतः, आरक्षक ने सबसे पहले वस्त्र को बैग से बाहर स्थापित किया।

Quick Tip: गद्यांश में 'प्रथमं', 'द्वितीयं', 'ततः', 'अनन्तरम्' जैसे क्रमसूचक शब्दों पर ध्यान दें। ये घटनाओं के क्रम को समझने में मदद करते हैं।

अनुच्छेदे प्रयुक्तानां विभक्तीनां क्रमं व्यवस्थापयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

पिछले अनुच्छेद की तरह, यह प्रश्न भी विभक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, लेकिन क्रम का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है।

Step 2: Detailed Explanation:

व्याकरण में विभक्तियों का मानक क्रम प्रथमा (D), द्वितीया (C), तृतीया, चतुर्थी (A), पञ्चमी, षष्ठी (B), सप्तमी है। इस हिसाब से क्रम (D), (C), (A), (B) होना चाहिए, जो किसी विकल्प में नहीं है।

यदि हम अनुच्छेद में विभक्तियों के प्रथम प्रयोग का क्रम देखें:

"आरक्षकाधीक्षकः" - प्रथमा (D)

"नामादिकम्" - द्वितीया (C)

"तदीयस्य स्यूतस्य" - षष्ठी (B)

"परिशोधनाय" - चतुर्थी (A)

इस आधार पर क्रम D, C, B, A होता है, जो विकल्प (2) से मेल खाता है। यद्यपि यह प्रश्न पूछने का एक असामान्य तरीका है, पर दिए गए विकल्पों में यह सबसे तार्किक व्याख्या है।

Step 3: Final Answer:

अनुच्छेद में विभक्तियों के प्रथम प्रयोग के क्रम के आधार पर, सही क्रम (D), (C), (B), (A) है, जो विकल्प (2) है।

Quick Tip: जब प्रश्न अस्पष्ट लगे, तो उसमें एक छिपी हुई तार्किक संगति खोजने का प्रयास करें। यहाँ, "अनुच्छेद में प्रयुक्त" वाक्यांश यह संकेत दे सकता है कि क्रम अनुच्छेद में उनके प्रकट होने के क्रम पर आधारित है।

"भोः, एतानि नाणकानि कुतः प्राप्तानि भवता ?" इति कः अपृच्छत् ?

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

यह प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित है। हमें यह पहचानना है कि "ये सिक्के आपको कहाँ से मिले?" यह प्रश्न किसने पूछा।

Step 2: Detailed Explanation:

अनुच्छेद के दूसरे पैराग्राफ में, सिक्के गिरने के ठीक बाद की पंक्ति है:

`"भोः, एतानि नाणकानि कुतः प्राप्तानि भवता ?" - अपृच्छत् आरक्षकाधीक्षकः।`

इसका अर्थ है: "`ये सिक्के आपको कहाँ से मिले?' - ऐसा पुलिस अधीक्षक ने पूछा।"

यह वाक्य स्पष्ट रूप से बताता है कि यह प्रश्न आरक्षकाधीक्षक (पुलिस अधीक्षक) ने पूछा था।

Step 3: Final Answer:

अतः, यह प्रश्न आरक्षकाधीक्षक ने पूछा।

Quick Tip: उद्धरण चिह्नों ("...") में दिए गए वाक्यों पर ध्यान दें और देखें कि उस वाक्य के बाद 'इति अवदत्' (ऐसा कहा) या 'इति अपृच्छत्' (ऐसा पूछा) के साथ किसका नाम जुड़ा है।

प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत ।

View Solution

Step 1: Understanding the Concept:

इस प्रश्न में अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दों को उनके सही लकार या प्रत्यय से मिलाना है।

Step 2: Detailed Explanation:

आइए प्रत्येक शब्द और उसके व्याकरणिक रूप का विश्लेषण करें:

(A) अस्मि: यह 'अस्' (होना) धातु का लट्-लकार (वर्तमान काल), उत्तम पुरुष, एकवचन का रूप है। इसका अर्थ है 'मैं हूँ'। अतः, (A) का मिलान (II) से होगा।

(B) स्थापितम्: यह 'स्था' धातु के णिजन्त रूप 'स्थापि' में 'क्त' प्रत्यय लगाकर बना है (कर्मणि प्रयोग)। 'क्त' प्रत्यय भूतकाल का बोध कराता है। (स्थापि + क्त = स्थापितम्, रखा गया)। अतः, (B) का मिलान (IV) से होगा।

(C) अपतन्: यह 'पत्' (गिरना) धातु का लङ्-लकार (भूतकाल), प्रथम पुरुष, बहुवचन का रूप है। धातु से पहले 'अ' और अंत में 'अन्' लङ् लकार का सूचक है। (वे सब गिरे)। अतः, (C) का मिलान (I) से होगा।

(D) आज्ञापितवान्: इसके अंत में 'वान्' है, जो 'क्तवतु' प्रत्यय का सूचक है (पुल्लिंग में)। 'क्तवतु' प्रत्यय भूतकाल में कर्तरि वाच्य का बोध कराता है (आ + ज्ञापि + क्तवतु = आज्ञापितवान्, आज्ञा दी)। अतः, (D) का मिलान (III) से होगा।

इस प्रकार, सही मिलान है: A-II, B-IV, C-I, D-III।

Step 3: Final Answer:

सही मिलान वाला विकल्प (2) है: (A) - (II), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (III).

Quick Tip: लकारों और कृदन्त प्रत्ययों के बीच अंतर को समझें। लकार (जैसे लट्, लङ्) पूर्ण क्रियापद होते हैं, जबकि कृदन्त प्रत्यय (जैसे क्त, क्तवतु) से बने शब्द क्रिया से बने विशेषण या अव्यय होते हैं और अक्सर वाक्य में क्रिया की तरह भी काम करते हैं।

Comments